प्यार सामाजिक वर्जनाओं को नहीं स्वीकारता, फिर क्यों वर्जनाओं के कठघरे में खड़ा कर दिया जाता है? कितना नीरस होगा वह जीवन जो सिर्फ़ बुद्धि के तर्को के सहारे जिया जाएगा. बुद्धि के साथ-साथ एक मन भी तो दिया है विधाता ने. उसे कोई अच्छा लगता है, तो लगता है बस! यहां क्यों का उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसका निर्णय मन करता है, बुद्धि नहीं.

सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग, जो तकिये पर सिर रखते ही गहरी नींद की आगोश में चले जाते हैं. मैं तो घंटों जगा रहता हूं, करवटें बदलता हुआ, दिनभर की घटनाओं का लेखा-जोखा करता हुआ और इन्हीं में से कोई बात अतीत के किसी क़िस्से की उंगली पकड़ लेती है. मन ही मन इतनी बार दोहरा चुका हूं पुरानी घटनाओं को कि वे आज भी मन-मस्तिष्क में ताज़ा हैं. खुली आंखों से छत को निहार रहा हूं, मानो वहां कोई फिल्म चल रही हो, जिसे मैं पूरे मनोयोग से देख रहा हूं.

मेरी पत्नी शालिनी उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक है, जो तकिये पर सिर रखते ही सो जाते हैं. धर्मपरायणा, स्नेहमयी, किसी से राग-द्वेष नहीं. भीतर-बाहर से एकदम खरे सोने की तरह. अपने कर्त्तव्यों के प्रति बहुत निष्ठावान है शालिनी. चाहूं भी तो कोई दोष नहीं ढूंढ़ पाऊंगा उसमें. पर क्या करूं? अपने अतीत को भुला भी तो नहीं पाया हूं आज तक. बहुत प्रयत्न किया है भूल जाने का, पर अनचाहे भी पुराना ज़ख़्म टीस मारने लगता है. धर्म और विज्ञान दोनों कहते हैं कि संसार की हर एक चीज़ नश्वर है- हर चीज़ का अंत है, फिर इन यादों का अंत क्यों नहीं है?

शालिनी मेरा तो पूरा ख़्याल रखती ही है, दोनों बच्चों की भी बहुत अच्छी परवरिश की है उसने. दोनों बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं. बेटी का तो अपनी ही जाति के डॉक्टर लड़के से धूमधाम से विवाह भी हो चुका है. मां जैसी ही है बेटी शीरी भी. सरल स्वभाव और मृदु भाषिणी. वो ख़ूब ख़ुश है अपने परिवार में. माता-पिता के लिए इससे बड़ी तसल्ली और क्या हो सकती है? पर बेटा अरविंद वैसा नहीं है न! बेटा जान के मां ने बिगाड़ा हो, यह बात भी नहीं है. वह स्वतंत्र विचारों का है.

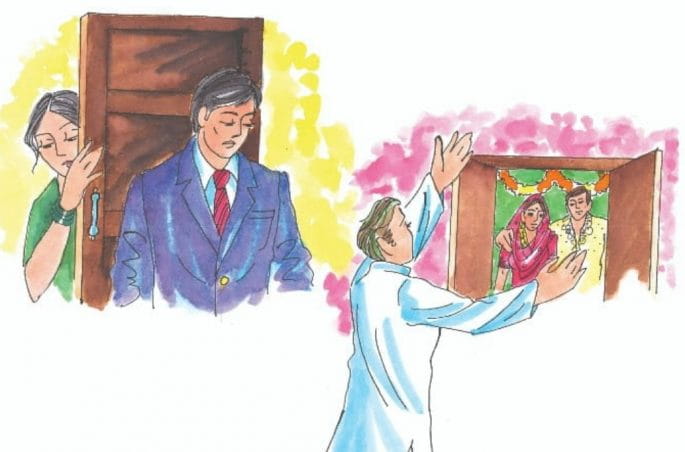

जात-पात के विरुद्ध अनेक तर्क हैं उसके पास. इस विषय पर बहस में आप उससे जीत नहीं सकते. इतने तक तो ठीक था, पर आज तो उसने अपनी बात को अमल में लाकर दिखा दिया है. वह वैशाली से विवाह करना चाहता है- यह कहकर उसने ऐसा झटका दिया है, जिसे सुन शालिनी सकते में आ गई है. ऐसा नहीं कि हम वैशाली को जानते नहीं. जानते हैं, तभी तो धक्का लगा है. इस अपार्टमेंट में हम सब एक ही दफ़्तर के लोग रहते हैं और किसी कारण उस पूरे परिवार से मैत्री है. परंतु मैत्री होना अलग बात है और विजातीय की बेटी को घर की बहू बनाकर लाना एकदम अलग और उसी बात पर बेटा आमादा है. ‘तो इसमें हर्ज क्या है?’ यही आ रहा है न आपके अत्याधुनिक मन में? अरविंद की मां से कह देखिए ज़रा! उसके हिसाब से तो यह संबंध ही सही नहीं है. कहां हम शुद्ध ब्राह्मण और लड़की कायस्थ परिवार की. बेटे के सब कसूर माफ़ सिवाय इस एक के. और बेटा है कि इसी पर आमादा है. और उम्मीद कर रहा है कि मैं किसी तरह शालिनी को राज़ी कर लूंगा, जो मुझे नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि शालिनी का मानना है कि सामाजिक व पारिवारिक परंपराओं की रक्षा करना परम आवश्यक है. यह उसका कर्त्तव्य भी है और हमारे परिवार में आज तक तो कभी जाति के बाहर विवाह हुआ नहीं.

अरविंद अठारह वर्ष का भी नहीं हुआ था, तभी से शालिनी उसके विवाह के सपने संजोने लगी थी. कैसी लड़की होगी, बहू व अपने लिए क्या-क्या गहने बनवाएगी से लेकर कितना बड़ा जश्न होगा इन सब का लेखा-जोखा वह मन ही मन सैकड़ों बार दोहरा चुकी है. और इन सबसे बढ़कर यह कि एक लंबी लिस्ट है उसके मन में अपनी बहू के गुणों को लेकर. बहुत छांटकर लानेवाली थी वह बहू.

यह भी पढ़ें: स्त्रियों की 10 बातें, जिन्हें पुरुष कभी समझ नहीं पाते (10 Things Men Don’t Understand About Women)

आज अरविंद ने एक बेटे की मां होने का सबसे बड़ा हक़- ‘बहू ढूंढ़ने का हक़’ उससे छीन लिया है. मुझे शालिनी के साथ पूरी हमदर्दी है.

पर आज मेरे रातभर जागने एवं करवटें बदलने का कारण मां-बेटे के बीच मन-मुटाव नहीं है, बल्कि बहुत निजी है. सोऊं कैसे? पलकें बंद करते ही तो सामने नंदिनी आ खड़ी होती है. कहते हैं, वक़्त बीत जाता है, पर हमेशा ऐसा होता है क्या? कभी-कभी वक़्त का एक टुकड़ा तमाम उम्र हमारे साथ ही चलता रहता है. उम्रभर विलग नहीं हो पाता वह हमसे. उससे जुड़े व्यक्ति वैसे ही ताज़ा रहते हैं हमारी स्मृति में- उम्र और समय के प्रभाव से अछूते. मेरी यादों में नंदिनी आज वैसी ही है. उसकी इकहरी देहयष्टि और सलोने चेहरे पर नीला रंग ख़ूब फबता था. मेरी उम्र ढल गई, तो वो भी…! अरसा बीत गया उसे देखे. न उम्मीद है उसे देखने की, न कभी कोशिश ही की है. फिर भी एक अदृश्य तार से जुड़ा हूं आज भी. मैं क्यों नहीं हो पाया बेटे जैसा साहसी? क्यों नहीं कर पाया मां-बाबा के सम्मुख विद्रोह.

बेटे का प्यार सच्चा है, मेरा नहीं था क्या? न! उंगली मत उठाओ मेरे प्यार की सच्चाई पर, चाहत की गहराई पर. शिद्दत से न चाहा होता, तो उसकी कमी यूं महसूस न करता आज तक? आज भी उसे याद कर अकेले में आंखें भर आती हैं. कितना अंतर आ गया है आज की पीढ़ी और हमारी पीढ़ी में.

बाबा ने दफ़्तर से हेड क्लर्क के पद से अवकाश प्राप्त किया था. दोनों बहनों का विवाह स्कूल पास करते ही कर दिया गया था- अपनी ही जाति के वर ढूंढ़कर. उन्होंने कोई ऐतराज़ भी नहीं किया था. मेरी शिक्षा बिना अवरोध चलती रही. बीएड कर लिया, एमए करने लगा और यूं मेरे लिए अध्यापन का रास्ता खुल गया, जो कि मेरा ध्येय था. यूं रुचि तो मेरी प्रारंभ से ही साहित्य पढ़ने-पढ़ाने में थी, परंतु बाबा ने विज्ञान पढ़ने पर दबाव डाला. उनका कहना था कि विज्ञान पढ़ानेवाले अध्यापकों की मांग रहती है. उनका तर्क था, सो विज्ञान पढ़ाता रहा. घर की आलमारियां साहित्यिक पुस्तकों से भरी रहीं. ख़ैर, इस बात से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी.

मुझे स्कूल में पढ़ाते दो-ढाई वर्ष बीत चुके थे, नंदिनी उसी स्कूल में हिंदी की अध्यापिका बनकर आई. विद्यार्थियों को सिर्फ़ शब्दार्थ बताकर और प्रश्न-उत्तर तैयार करवाकर नंबर दिलवाना उसका लक्ष्य नहीं था. गद्य पढ़ाती अथवा पद्य, जान डाल देती उसमें. जो बच्चे पहले हिंदी पढ़ने से कतराते थे, उन्हें भी रुचि आने लगी. स्कूली कार्यक्रमों में वह नाटकों का मंचन करवाती. अपने मधुर स्वर में गीत एवं ग़ज़ल गाकर सुनाती. स्वयं भी कविताएं लिखती थी, अतः शहर की गोष्ठियों में बुलाई जाने लगी. मुझे तो इन सबमें रुचि थी ही, मैं भी श्रोता के रूप में ऐसे कार्यक्रमों में जाने लगा.

धीरे-धीरे हमारी मैत्री बढ़ने लगी. हमारी बातों का मुख्य विषय पुस्तकें ही होतीं. एक-दूसरे से अदला-बदली कर क़िताबें पढ़ते. उसका तो विषय ही साहित्य था, सो नई पुस्तकों के बारे में मुझसे अधिक जानकारी रहती. हिंदी के अलावा अंग्रेज़ी एवं कुछ अन्य भाषाओं के साहित्य का भी उसे पता होता. उसकी स्वयं की लिखी रचनाओं का मैं पहला श्रोता एवं विवेचक होता और वह मेरी राय को मान्यता देती. इस बीच मैंने बाइक ख़रीद ली थी. कवि सम्मेलनों एवं अन्य साहित्यिक गोष्ठियों से लौटते हुए मैं उसे घर भी छोड़ देता.

धीरे-धीरे हम अपने सुख-दुख और परेशानियां एक-दूसरे से बांटने लगे. क़रीब पांच वर्ष पहले नंदिनी की मां कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ते हुए चल बसी थीं. उसके दो वर्ष पश्चात् भाई का विवाह हुआ. उसके पापा को जाने क्या सूझी कि बेटे के विवाह के क़रीब छह माह पश्चात् उन्होंने अपनी एक सहकर्मी से कोर्ट मैरेज कर ली. विमाता ने अपनी तरफ़ से नंदिनी की तरफ़ दोस्ताना हाथ बढ़ाया था, पर नंदिनी ही अपने पापा को दूसरी स्त्री के संग देख असहज हो उठती. उसके मन में अपनी मां की स्मृति अभी बहुत ताज़ा थी. संवेदनशील तो वह थी ही, बीएड समाप्त होते ही वह भाई-भाभी के पास आ गई और यहीं के स्कूल में आवेदन-पत्र दे दिया. समान रुचियों के कारण हमारे बीच मैत्री हुई, जो गहरी होती चली गई. यूं समझो, एक-दूसरे की ज़रूरत ही बन गए हम. किसी दिन वह स्कूल न आ पाती, तो मेरे लिए दिन बिताना मुश्किल हो जाता. यही बात उस पर भी लागू होती थी.

यह वह समय था जब परंपराओं का निर्वाह बड़ी कड़ाई से किया जाता था. समाज की पकड़ सख़्त थी, विशेषरूप से मध्यम वर्ग पर भिन्न जाति में विवाह सरल नहीं था. हां! कहीं-कहीं अपवाद ज़रूर होते थे, पर अनेक बार उनके माध्यमिक परिणाम भी सामने आते. मैं अपने बाबा के विचारों से भली-भांति परिचित था. मां को तो किसी तरह मना भी लेता, लेकिन बाबा के हुकुम के आगे बोलना असंभव था. जिन्होंने मुझे मनभावन विषय नहीं लेने दिए थे, वे दूसरी जाति में विवाह की इजाज़त कैसे दे सकते थे? ऐसा भी नहीं कि मैंने नंदिनी को किसी तरह के धोखे में रखा हो. मैंने शुरू से ही पूरी बात उससे स्पष्ट कर दी थी. नंदिनी के पापा ने भी उसका रिश्ता अपने एक मित्र के बेटे के साथ मौखिक रूप से तो तय कर ही रखा था, घर छोड़ आने के कारण अभी तक कोई रस्म नहीं हुई थी.

एक बार हिम्मत करके मैंने बाबा के सम्मुख अपने मन की बात रखी. उन्होंने मां से कहा, “ऐसा कुछ किया, तो उस लड़की की जान की ख़ैर नहीं, कह देना उससे.”

मैंने नंदिनी से तो यह बात नहीं कही, पर उससे विवाह का सपना पूरी तरह से त्याग दिया. अपनी ख़ुशी की ख़ातिर मैं उसकी जान ख़तरे में नहीं डाल सकता था. मैं जब कभी देर सांझ नंदिनी को उसके घर छोड़ने जाता, तो कभी-कभी उसके भाई से मुलाक़ात भी हो जाती. इस तरह उनसे भी परिचय हो गया था. मैंने उनसे स्पष्ट कह दिया कि नंदिनी का विवाह जहां तय है, वहीं होने दिया जाए, क्योंकि हमारे विवाह की कोई संभावना नहीं है. और मन ही मन निश्चय किया, उससे दूरी बनाने का.

सब कुछ जानते-समझते भी त्रासदी यह थी कि हम एक-दूसरे की तरफ़ खिंचे चले जा रहे थे. मालूम था कि वो मेरी नहीं हो सकती थी, पर दिल पर कहां किसी का बस चलता है. अपने को समझा लेते ‘सिर्फ़ मित्र ही तो हैं हम. क्या इतना भी हमारा हक़ नहीं?’

इस बीच एक और बात हो गई, नंदिनी ने स्कूल में अनेक क्लासिक नाटकों का सफलतापूर्वक मंचन करवाया था, जिससे शहर में हमारे स्कूल का नाम हो गया. कालीदास जयंती पर शिक्षा विभाग से कालीदास के लिखे किसी नाटक का मंचन करवाने का विशेष आग्रह आया. शहर के गणमान्य लोग देखने आनेवाले थे. प्रिंसिपल के लिए यह स्कूल की प्रतिष्ठा का सवाल था. नंदिनी को ही ज़िम्मेदारी सौंपी गई. उसने ‘अभिज्ञान शाकुंतलम्’ को अभिनीत कराने की सोची, क्योंकि उसकी कहानी से लोग परिचित थे और संस्कृत में होने पर भी समझी जा सकती थी. यूं एक विषय के रूप में तो हम सब ने संस्कृत पढ़ रखी थी. छात्रों में से योग्य पात्रों का चयन किया गया. उच्चारण शुद्ध रखने के लिए रिहर्सल के समय संस्कृत के अध्यापक भी उपस्थित रहते थे. मंच सज्जा एवं उस समय के परिधानों का इंतज़ाम मुझे करना था. कुटिया, जंगल, नदी और राजमहल अनेक दृश्य उपस्थित करने थे. महीनाभर अभ्यास चलता रहा, शाम को देर हो जाने के कारण भाग लेनेवाले कलाकारों को घर छोड़ने का प्रबंध किया गया. नंदिनी को घर पहुंचाने का ज़िम्मा मेरा था. उस महीने में हम एक-दूसरे के और क़रीब आ गए थे. भूल गए थे दूरी बनाए रखने के अपने निश्चय को.

और फिर नंदिनी के विवाह की तिथि निश्चित हो गई. उसने अपना त्यागपत्र भी दे दिया. सिर्फ़ एक महीना और बचा था उसका स्कूल आने के लिए. हम मौक़ा मिलते ही कैंटीन में जा बैठते. मन के भीतर गहरी उदासी होने पर भी एक-दूसरे की ख़ातिर सामान्य दिखने का असफल प्रयत्न करते हुए ज़्यादातर ख़ामोश ही बैठे रहते. बातें चुक गई थीं मानो या शायद बेमानी ही हो गई थीं अब. नंदिनी के पापा उसका विवाह अपने ही घर से करना चाहते थे और उसे भाई-भाभी के संग विवाह से 15 दिन पूर्व चले जाना था. अपनी सब ख़रीददारी उसने यहीं से कर ली थी. उसके जाने की पूर्व संध्या को मैं उपहार लेकर उससे मिलने गया. उसके भाई किसी आवश्यक कार्यवश घर से बाहर गए हुए थे. नंदिनी और उसकी भाभी से बातें कर मैं उठा, तो नंदिनी भी मुझे बाहर विदा करने उठी. पर मैंनेे उसे मना कर दिया और पीछे किवाड़ बंद करता हुआ जल्दी से सीढ़ियां उतर आया. मैंने शायद अपने अतीत की ओर किवाड़ बंद कर देना चाहा था यह सोचकर कि मुझे अब नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करनी है, पर नंदिनी तो मन में ही बसी हुई थी, उसकी स्मृति तो संग ही चली आई.

प्यार हार गया था. परंपराओं के आगे, सामाजिक नियमों के आगे, बुज़ुर्गों के आदेशों के आगे मुंह सिये खड़ा रह गया था. पुरुष होने के कारण आंसू भी खुलकर नहीं बहा पाया, भीतर ही पी गया. प्यार क्या योजना बनाकर, जाति-धर्म परखकर किया जाता है? या किया जा सकता है? हमें अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीने का हक़ क्यों नहीं है? हम किसी का अहित करें, ज़ोर-ज़बर्दस्ती करें, तो ज़रूर रोको हमें, सज़ा दो, पर प्रीत-प्यार के बीच जाति का सवाल कहां से आ जाता है? प्यार सामाजिक वर्जनाओं को नहीं स्वीकारता, फिर क्यों वर्जनाओं के कठघरे में खड़ा कर दिया जाता है? कितना नीरस होगा वह जीवन जो सिर्फ़ बुद्धि के तर्को के सहारे जिया जाएगा. बुद्धि के साथ-साथ एक मन भी तो दिया है विधाता ने. उसे कोई अच्छा लगता है, तो लगता है बस! यहां क्यों का उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसका निर्णय मन करता है, बुद्धि नहीं.

दोहरा जीवन जिया मैंने. एक मन के भीतर का, एक बाहर का, छटपटाता ही रहा जीवनभर. कर्त्तव्य भी सब पूरे किए. विडंबना तो देखो, दोहरा जीवन जीकर भी लगता है- अधूरी ही रह गई मेरी ज़िंदगी. जिया तो ज़रूर, पर काट दी, जी नहीं. शालिनी के प्रति अपराधबोध भी तो है. सब गुण हैं मेरी पत्नी में, मेरे प्यार पर तो उसका पहला हक़ था. पर उसकी ख़ूबियों के बावजूद नहीं दे पाया मैं उसे वह स्थान. हां! अपना घाव उससे छुपाए रखा, ताकि उसके मन को ठेस न पहुंचे. बिना किसी क़सूर के वो मानसिक यंत्रणा से न गुज़रे.

मेरा बेटा मुझ जैसा दोहरा जीवन नहीं जिएगा, मैंने यह दृढ़ निश्चय कर लिया है. तब सवाल मेरी ख़ुशी का था और मैं अपने बाबा के आगे बेबस था. आज सवाल मेरे बेटे की ख़ुशी का है और उसकी ख़ुशी मेरी भी ज़िम्मेदारी है. मुझे साहस करना होगा, जैसे भी हो, शालिनी को समझाना होगा. कुछ ग़लत बात के लिए दबाव नहीं डाल रहा मैं शालिनी पर. शायद इसी से ही मेरे मन को कुछ शांति मिल सके.

अधिक कहानियां/शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए यहां क्लिक करें – SHORT STORIES